Le casque moto, un héritage britannique

Au début du XXᵉ siècle, les motocyclistes roulaient souvent tête nue ou coiffés d’un bonnet de cuir. L’idée de protéger le crâne paraissait alors superflue.

En 1914, le médecin britannique Eric Gardner constate une augmentation des blessures à la tête chez les motocyclistes. Il conçoit alors un casque en toile et en gomme-laque, qui est utilisé la même année lors du Tourist Trophy, une compétition de moto sur l’île de Man.

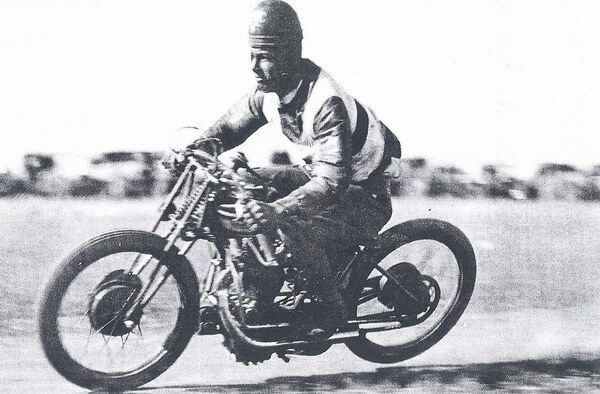

Photo de Col Steward, pilote portant un casque en cuir, 1930.

Dans les années 30, un drame entraîne une prise de conscience sur l'importance de protéger la tête en moto. En 1935, Thomas Edward Lawrence meurt des suites de graves blessures crâniennes causées par un accident de moto alors qu'il ne portait pas de casque. Un des médecins qui le soigne, le neurochirurgien Hugh Cairns, se lance alors dans l'étude des traumatismes crâniens chez les motards. Ses conclusions sont sans appel : la majorité de ces décès aurait pu être évitée grâce à une protection adaptée.

Une protection qui s'impose progressivement

Dès 1941, à la suite des recherches de Cairns, l’armée britannique rend le casque obligatoire pour ses motocyclistes. A l’époque, il s’agit encore d’un modèle en cuir ou en liège, avec un retour sur les oreilles.

À partir des années 50, des casques avec une coque extérieure en acier ou en aluminium commencent à apparaître. En forme de bol, ils ne protégeaient toutefois que le haut du crâne.

C'est en 1964 que naît le premier casque intégral, protégeant le visage et les mâchoires en plus du crâne. Depuis, cet équipement n'a cessé d'évoluer : du cuir au métal, puis de la fibre de verre au polycarbonate, pour aboutir aujourd'hui au carbone. L'objectif reste inchangé : absorber l'impact et protéger la vie.

Ces recherches influencèrent les politiques de sécurité dans toute l'Europe. En France, le port du casque devient obligatoire en 1973 pour tous les conducteurs de deux-roues motorisés. En 1980, cette obligation est étendue aux passagers.

Désormais, toutes les personnes voyageant à deux-roues motorisées doivent être équipées d’un casque homologué, correctement attaché et muni de bandes réfléchissantes.

L'évolution du casque cycliste : histoire et innovations

Le casque vélo apparaît bien après les premiers casques moto. Les premiers casques cyclistes, de type « casque à boudin », étaient faits d'un entrelacement de lanières de cuir autour du crâne.

En 1944, après une violente chute sur la course Paris-Roubaix, le coureur cycliste Jean Robic décide de courir avec un « casque à boudin ». Il prend alors le surnom de « Tête de cuir » et contribue à populariser le port du casque dans le milieu professionnel. Jusqu'en 1990, le port du casque vélo reste néanmoins très rare, notamment chez les cyclistes amateurs.

Ce n'est qu'au début des années 2000 que les compétitions professionnelles rendent le casque obligatoire, après plusieurs accidents mortels. Chez les usagers du quotidien, le casque reste encore facultatif pour les adultes, mais est obligatoire depuis 2017 pour les enfants de moins de 12 ans, qu'ils soient conducteurs ou passagers. En cas d'infraction, c'est l'adulte accompagnateur qui est tenu responsable.

Le casque de vélo ou à moto, un élément de sécurité indispensable

L'efficacité du casque, que ce soit à moto ou à vélo, est largement prouvée par les chiffres. Selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), son port a permis de réduire d'environ 40 % les décès de motards depuis son obligation.

Chez les cyclistes, les études françaises estiment qu'il réduit de 70 % le risque de blessure grave à la tête et de 31 % le risque de blessure légère. Chez les enfants, la protection est quasi totale à basse vitesse : un geste simple qui sauve des vies.